「もう限界…」と感じていませんか?立ち止まって、あなたの心の声に耳を傾けてみましょう。後悔しないキャリアのために

毎日、朝起きるたびに重い足取りを感じていませんか? 仕事に向かう電車の中で、ため息をついていませんか? かつては情熱を持って取り組んでいたはずの仕事が、今はただただ苦痛で、終わりの見えないトンネルの中にいるように感じているかもしれません。

「このままこの仕事を続けていて、本当に自分の人生は良い方向に向かうんだろうか…」

そんな不安が頭をよぎる瞬間、ありませんか?

「仕事の辞めどき」という言葉が頭に浮かんだあなたは、もしかしたら、心の中で何かが悲鳴を上げているのかもしれません。でも、すぐに辞める決断をするのは、大きな不安が伴いますよね。「本当に辞めるべきなのだろうか?」「辞めた後、どうすればいいんだろう?」「ただの甘えじゃないのか?」様々な疑問や葛藤が、あなたの心を締め付けているかもしれません。

かつての私も、あなたと同じように、出口の見えない仕事の悩みに苦しんでいました。毎日がストレスで、心身ともに疲弊しきっていました。「この状況から抜け出したい」と強く願う一方で、「辞めたら後悔するかもしれない」「次の仕事が見つかる保証もない」という不安に押しつぶされそうになっていました。誰にも相談できず、一人で抱え込んで、眠れない夜を過ごすことも少なくありませんでした。

そんな時、偶然目にしたのが「仕事の辞めどきがわかる10のサイン」という記事でした。半信半疑で読んでみると、そこに書かれていたのは、まさに当時の私の状況そのものでした。「もしかしたら、本当に辞めるべきタイミングなのかもしれない…」そう思った私は、勇気を出して転職活動を始めました。

最初は不安もありましたが、記事に書かれていたサインを参考に、自分の状況を冷静に分析し、将来について真剣に考えることができました。そして、数ヶ月後、私は以前よりもずっと働きがいを感じられる、新しい仕事に出会うことができたのです。今では、毎日が充実していて、以前のような閉塞感は全くありません。あの時、勇気を出して一歩踏み出したからこそ、今の自分があると思っています。

この記事は、かつての私のように、仕事のことで深く悩んでいるあなたのために書きました。あなたが抱えるモヤモヤとした不安や疑問に寄り添い、具体的な解決の糸口を見つけるお手伝いができればと思っています。

この記事を読むことで、あなたは以下のことがわかるでしょう。

- 今、あなたが本当に「辞めどき」を迎えているのかどうかを客観的に判断するための10のサイン

- それぞれのサインが意味すること、そして、どのように自分の状況と照らし合わせれば良いのか

- もし辞めどきを迎えているとしたら、具体的にどのような行動を起こすべきか

- 後悔しない転職をするために、事前に知っておくべき重要なポイント

- 今の仕事を続けるという選択をした場合に、状況を改善するためのヒント

もう一人で悩むのは終わりにしませんか? この記事が、あなたがこれから先のキャリアを考え、後悔のない選択をするための一助となることを願っています。さあ、一緒にあなたの心の声に耳を傾け、未来への一歩を踏み出すためのヒントを見つけましょう。

仕事の辞めどきがわかる給与・評価に関するサイン

仕事を辞めるべきタイミングの一つは、給与や評価に関する問題が長期間続く場合です。

収入が上がらない、努力が報われない、昇進のチャンスがない場合、キャリアの停滞を意味します。

給料や評価に納得できないなら、転職を検討する時期かもしれません。

- 給料が上がらない・低すぎる

- 実績を評価してもらえない

- 昇進や昇給の見込みがない

給料が長年変わらない、成果を出しても評価されない環境では、モチベーションが下がります。

このまま働き続けるべきか、一度立ち止まって考えることが大切です。

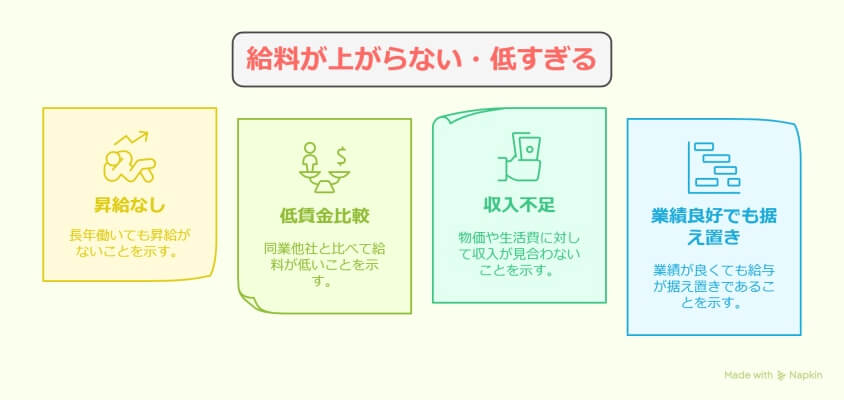

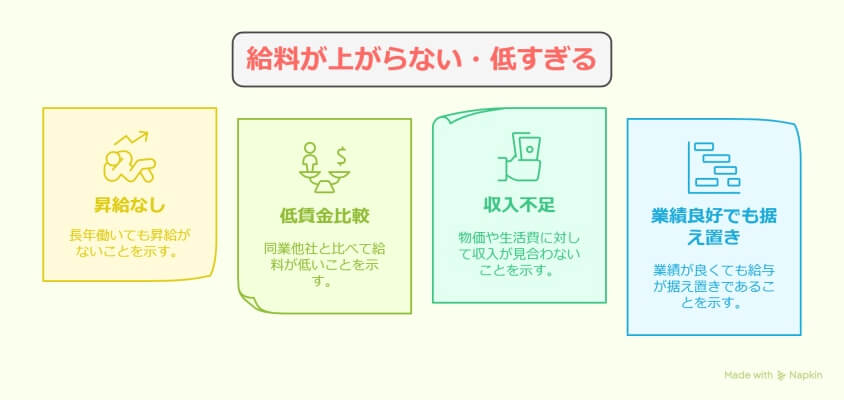

給料が上がらない・低すぎる

長期間働いているのに給料が上がらない場合、仕事を辞めるタイミングかもしれません。

特に業界の平均と比べて低すぎる場合、より良い条件の仕事を探すべきです。

- 長年働いても昇給がない

- 同業他社と比べて給料が低い

- 物価や生活費に対して収入が見合わない

- 業績が良くても給与が据え置き

例えば、同じ業界の友人が毎年昇給しているのに、自分は5年以上変わらない場合、それは会社の方針が原因かもしれません。

また、生活費が増えているのに給与が据え置きなら、生活の質を維持するのが難しくなります。

給与交渉をしても改善されない場合は、より良い環境を探すことも選択肢に入れるべきです。

給料が上がらないのは、会社の方針か業界の影響かを見極めましょう。

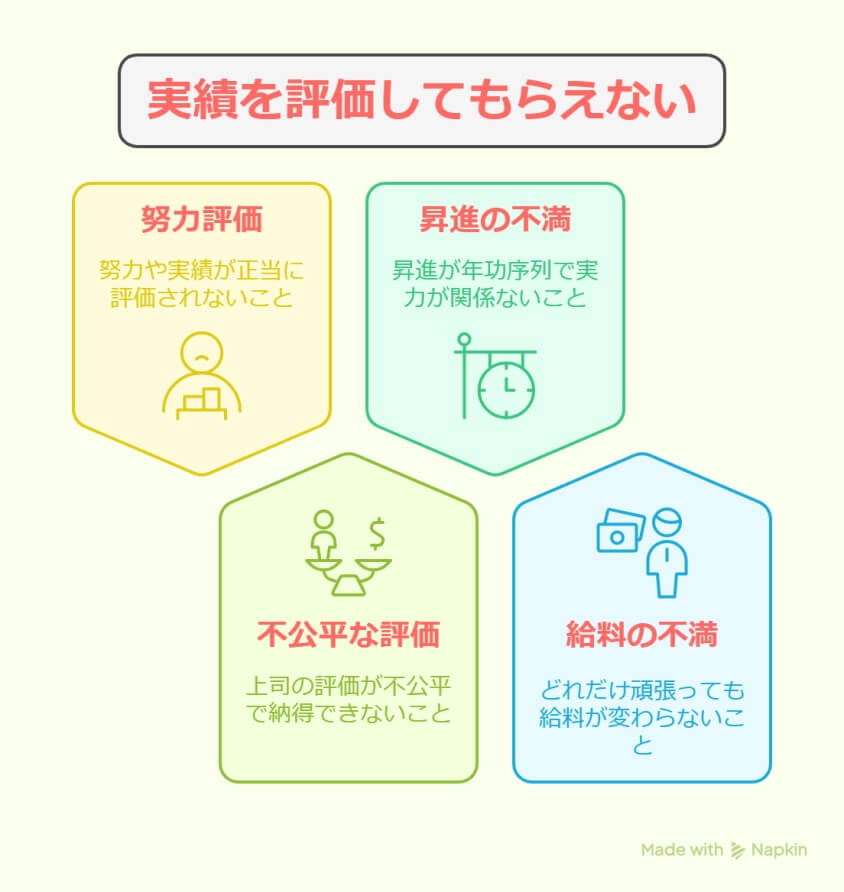

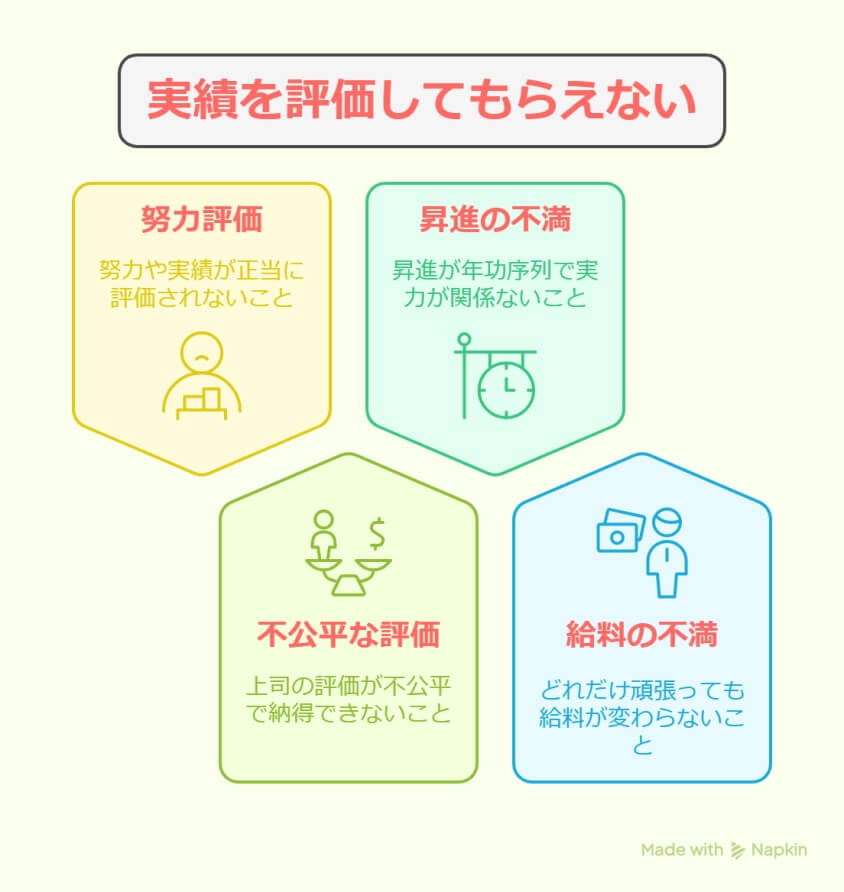

実績を評価してもらえない

どれだけ成果を出しても評価されない場合、仕事を続けるメリットが減ります。

頑張っても昇進や昇給につながらない環境では、モチベーションが下がる一方です。

- 努力や実績を正当に評価されない

- 上司の評価が不公平で納得できない

- 昇進するのが年功序列で実力が関係ない

- どれだけ頑張っても給料が変わらない

例えば、売上目標を大幅に達成したのに、評価に全く反映されないとやる気を失います。

また、上司の好き嫌いで評価が決まる場合、公平な評価が期待できません。

実績を正当に評価してくれる環境を求めるなら、転職を視野に入れるべきです。

評価が不公平な職場にいると、やる気がなくなります。改善されないなら転職も視野に入れましょう。

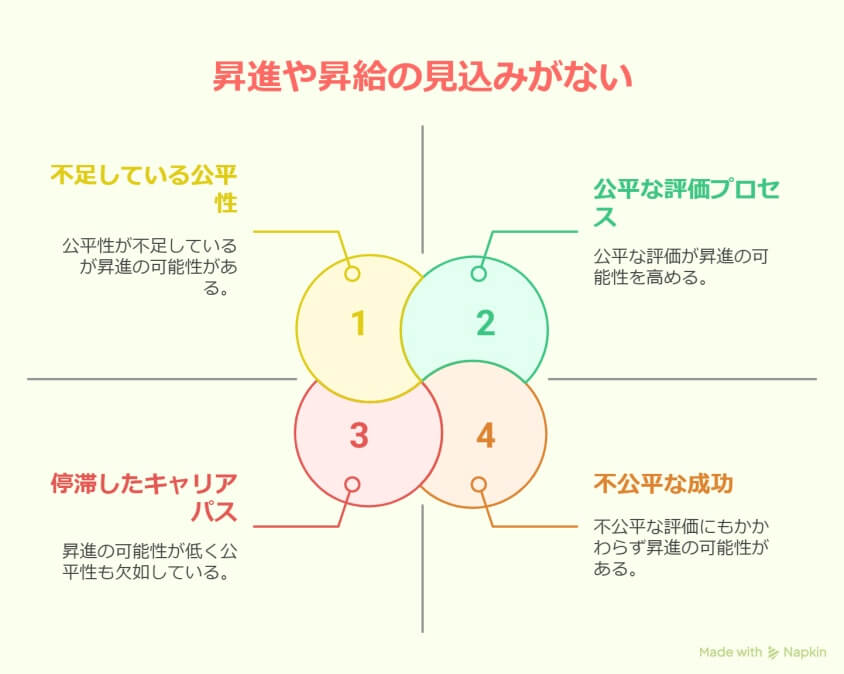

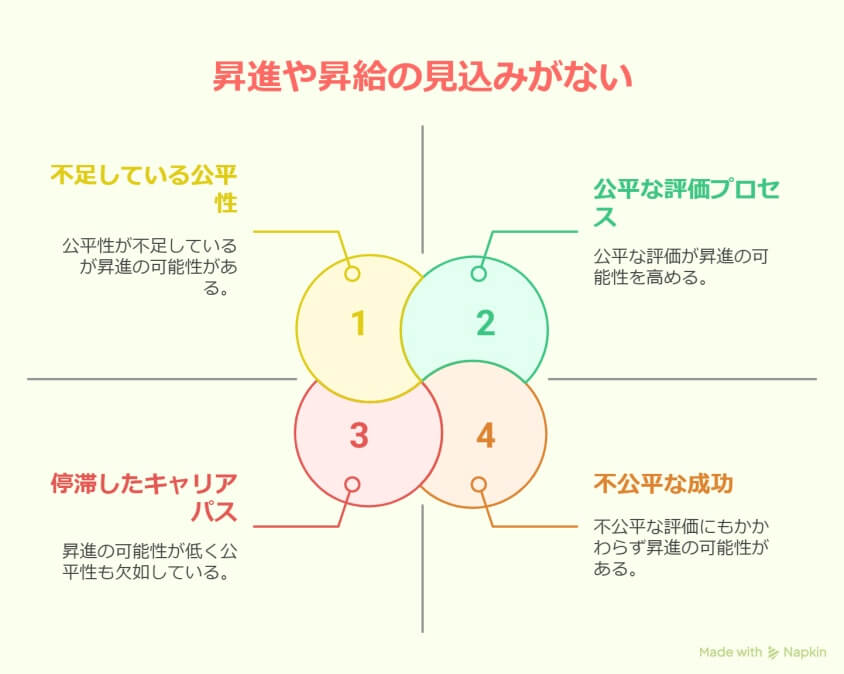

昇進や昇給の見込みがない

長年働いているのに昇進や昇給のチャンスがない場合、キャリアの停滞を意味します。

特に、自分より後に入社した人が昇進している場合、職場の評価基準を疑うべきです。

- 何年経っても昇進の話が出ない

- 後輩が先に昇進している

- 役職ポストが埋まっていて空きがない

- 昇進試験があるが公平に評価されていない

例えば、同じ部署で10年以上働いているのに、一度も昇進の話が出ないなら問題です。

また、上司に相談しても「もう少し頑張れ」と曖昧な答えしかもらえない場合、成長の機会が限られている可能性があります。

キャリアアップを望むなら、より成長できる環境を探すことも選択肢に入れるべきです。

昇進や昇給が見込めない職場では、スキルアップが難しいです。転職を考えるタイミングかもしれません。

仕事の辞めどきがわかる成長・モチベーションに関するサイン

仕事を続ける中で、自分の成長が止まったり、モチベーションがなくなったと感じることがあります。

このような状態が続くと、仕事に対するやりがいを失い、毎日が苦痛になりかねません。

仕事に対する情熱がなくなったら、環境を変えるタイミングかもしれません。

- 仕事に対するモチベーションが湧かない

日々の業務が単調になり、新しいスキルが身につかないと感じることがあります。

そんなときは、自分のキャリアを見直し、新しい挑戦ができる環境を探すのも選択肢の一つです。

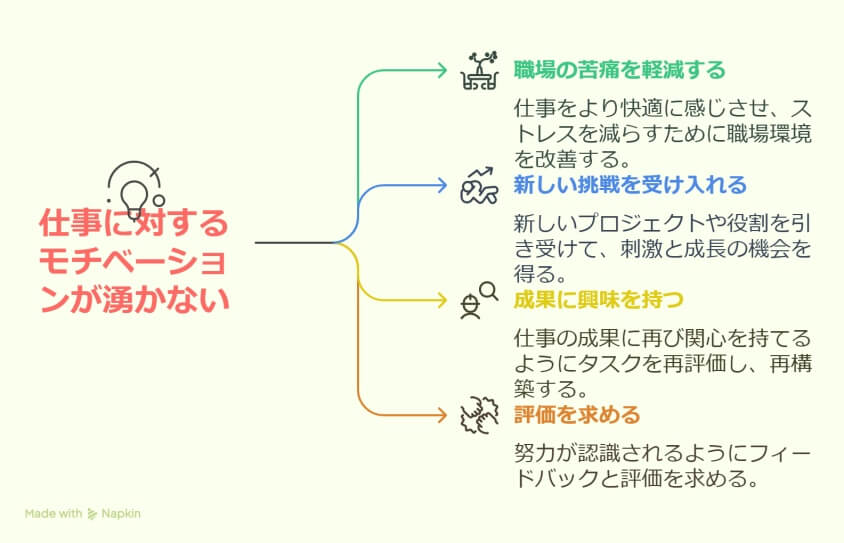

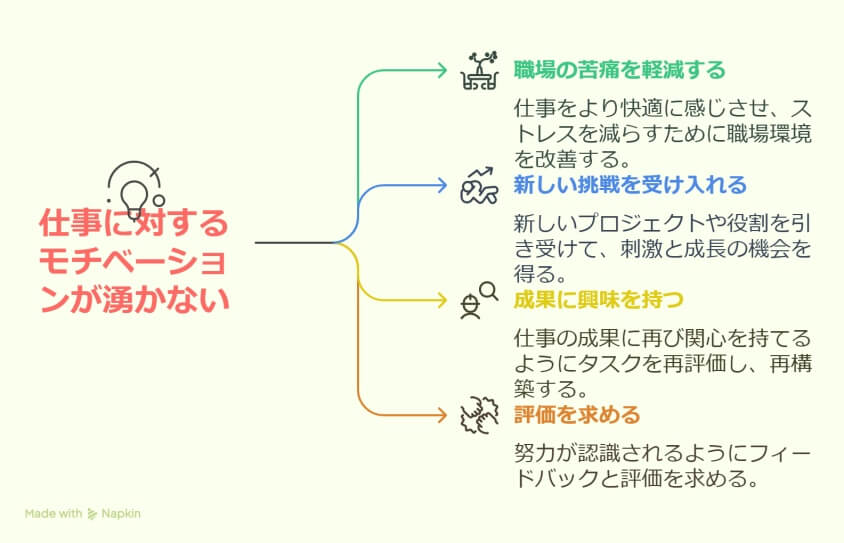

仕事に対するモチベーションが湧かない

以前は意欲的に取り組んでいたのに、最近は仕事へのモチベーションが湧かないと感じることはありませんか?

やる気がなくなる原因を探り、それが職場環境や仕事内容にある場合、転職を考えるタイミングかもしれません。

- 仕事に行くのが苦痛になっている

- 新しいことに挑戦したい気持ちがない

- 仕事の成果に興味が持てなくなった

- 頑張っても評価されないと感じる

例えば、朝起きたときに「また仕事か…」と憂鬱な気持ちになるなら、それはモチベーションの低下のサインです。

また、仕事の目標を達成しても「嬉しい」と感じられない場合、興味や情熱が失われている可能性があります。

モチベーションの低下が続くなら、環境を変えることで新しい刺激を得られるかもしれません。

モチベーションが湧かないまま働くのは辛いものです。転職やキャリアチェンジを考える時期かもしれません。

仕事の辞めどきがわかる労働環境・条件に関するサイン

働く環境や条件が悪いと、心身の負担が大きくなり、長く続けるのが難しくなります。

労働時間が長すぎたり、職場の人間関係が悪い場合、転職を検討する時期かもしれません。

働く環境が悪いと、どれだけ好きな仕事でも続けるのが難しくなります。

- 残業や休日出勤が多い

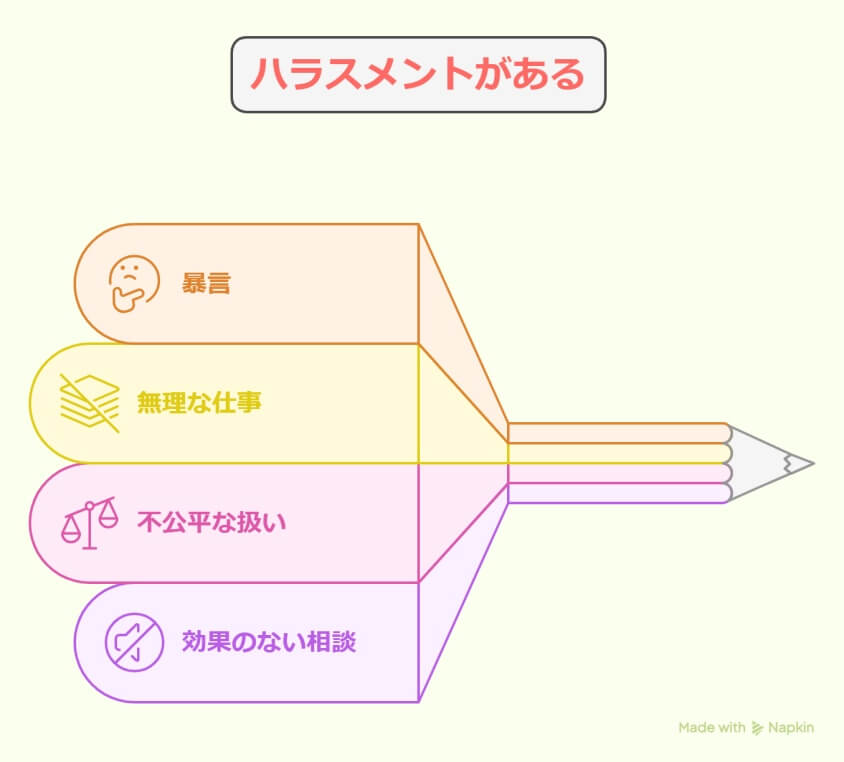

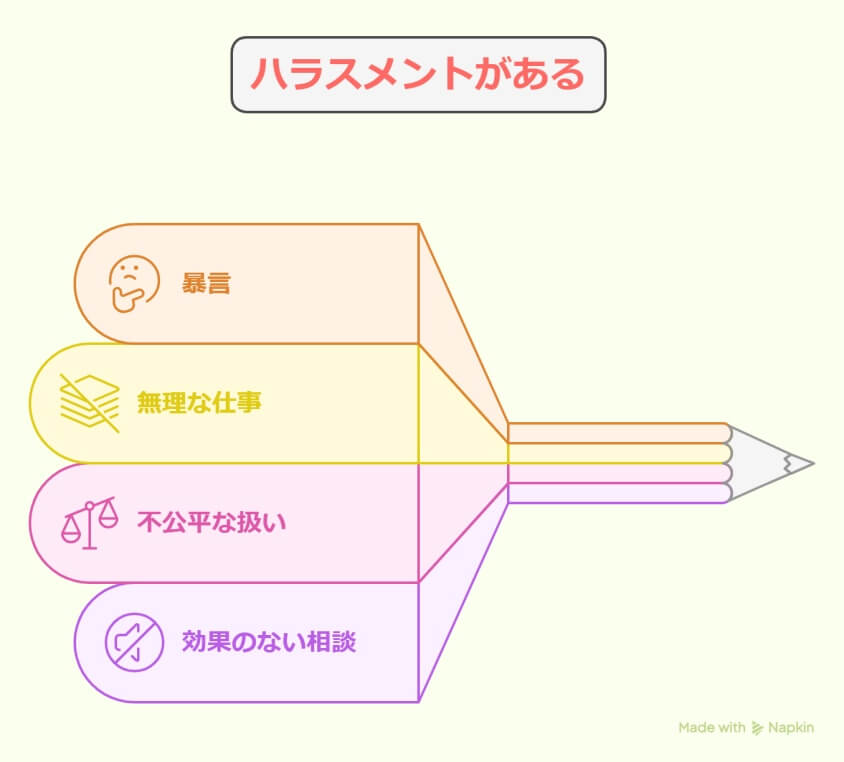

- ハラスメントがある

- 職場の人間関係が悪い

職場の環境が悪いと、ストレスが溜まりやすくなり、心身に悪影響を及ぼします。

労働条件が改善されないなら、より良い環境を求めて行動することが大切です。

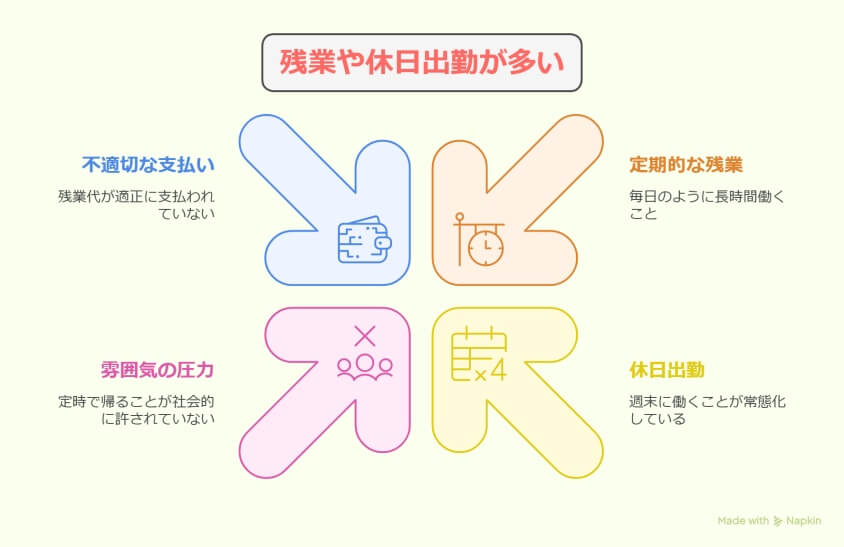

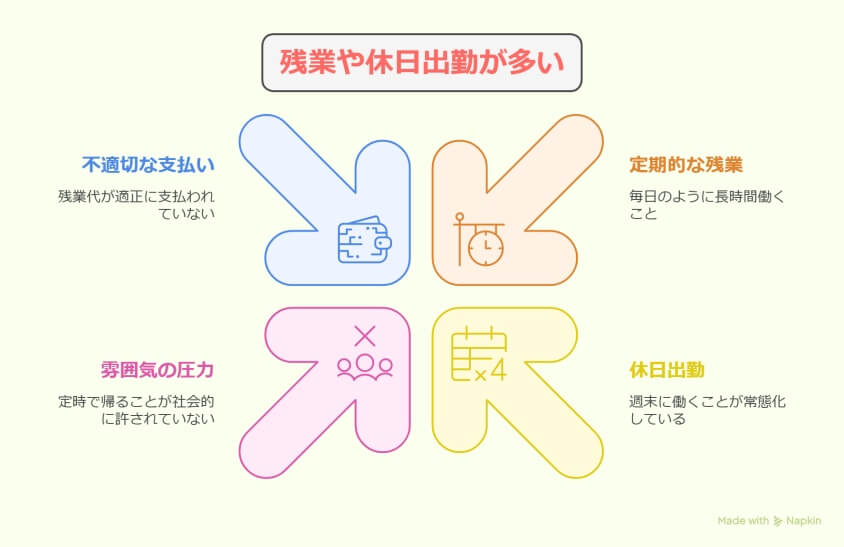

残業や休日出勤が多い

長時間労働が続くと、心身に負担がかかり、健康を損なうリスクが高まります。

残業が当たり前になっている職場では、プライベートの時間を確保することも難しくなります。

- 毎日のように残業がある

- 休日出勤が常態化している

- 定時で帰るのが許されない雰囲気

- 残業代が適正に支払われていない

例えば、定時後も仕事が山積みで毎日遅くまで残業していると、疲労が蓄積しやすくなります。

また、休日出勤が当たり前になっている職場では、リフレッシュする時間が取れず、仕事への意欲も低下します。

労働時間が改善されない場合は、働き方を見直し、転職を考えることも重要です。

長時間労働が続くと、心身に悪影響を及ぼします。適切な働き方ができる環境を探しましょう。

ハラスメントがある

職場でハラスメントを受けている場合、精神的なストレスが大きく、働き続けることが困難になります。

特に、上司や同僚からの嫌がらせが続く場合は、早めに対処することが重要です。

- 上司や同僚から暴言や嫌がらせを受けている

- 無理な仕事を押し付けられる

- 職場での扱いが明らかに不公平

- 相談しても改善されない

例えば、上司が特定の社員にだけ過剰な業務を押し付けたり、同僚から無視されるといった状況はハラスメントに該当します。

また、セクハラやパワハラが横行している職場では、安心して働くことができません。

ハラスメントが続く場合、会社に相談するか、環境を変えることを真剣に考えるべきです。

ハラスメントは我慢するものではありません。安心して働ける環境を見つけましょう。

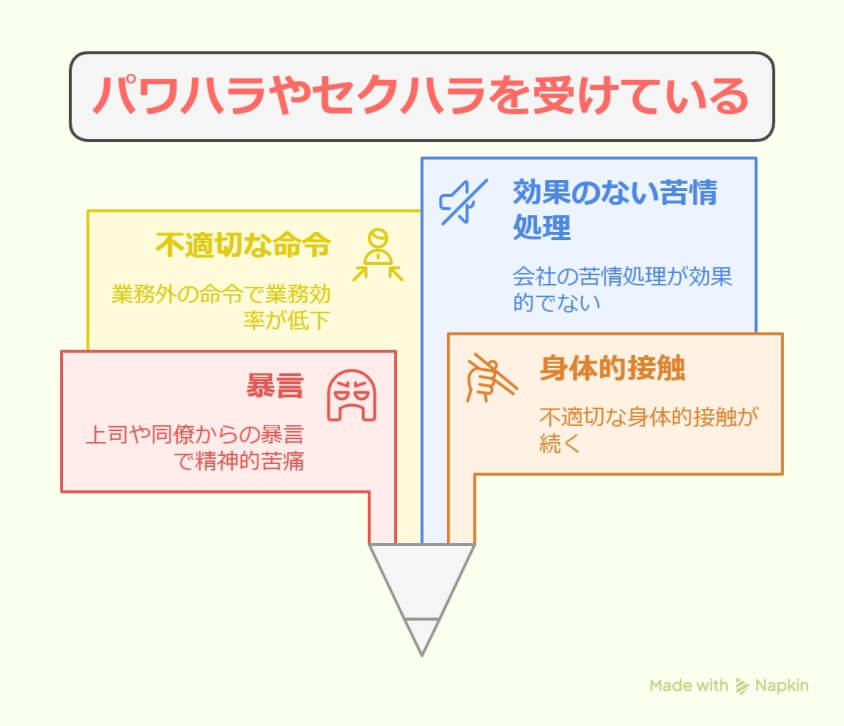

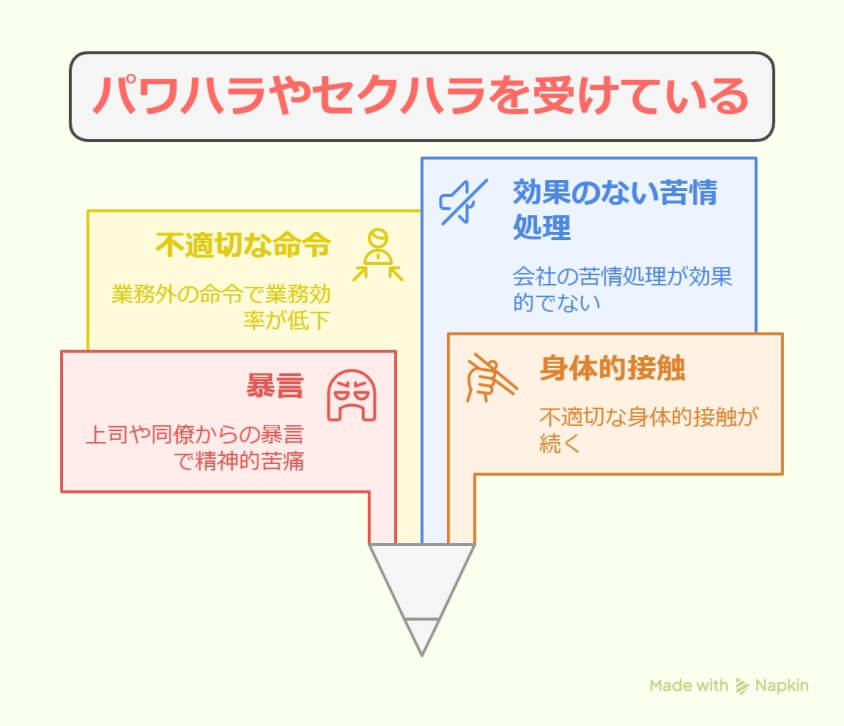

パワハラやセクハラを受けている

職場でパワハラやセクハラを受けている場合、精神的なダメージが大きく、働き続けるのは困難になります。

ハラスメントを受けたまま放置すると、心身に悪影響を及ぼし、健康を害する可能性もあります。

- 上司や同僚から暴言を受ける

- 身体的な接触やセクハラ発言がある

- 業務とは関係のない命令を強制される

- 会社に相談しても改善されない

例えば、上司が「お前は使えない」などと繰り返し暴言を吐く場合、それはパワハラに該当します。

また、職場での不要な身体的接触や性的な発言は、明らかなセクハラです。

ハラスメントが続く環境では、安心して働けないため、早めに対策を考えるべきです。

パワハラやセクハラを我慢する必要はありません。安全な職場環境を求めましょう。

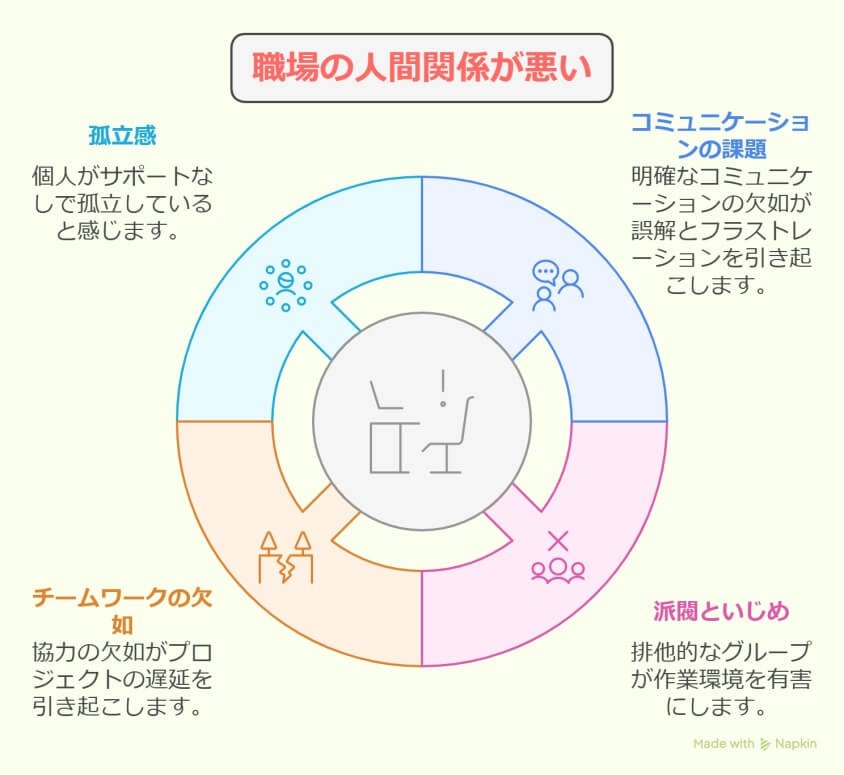

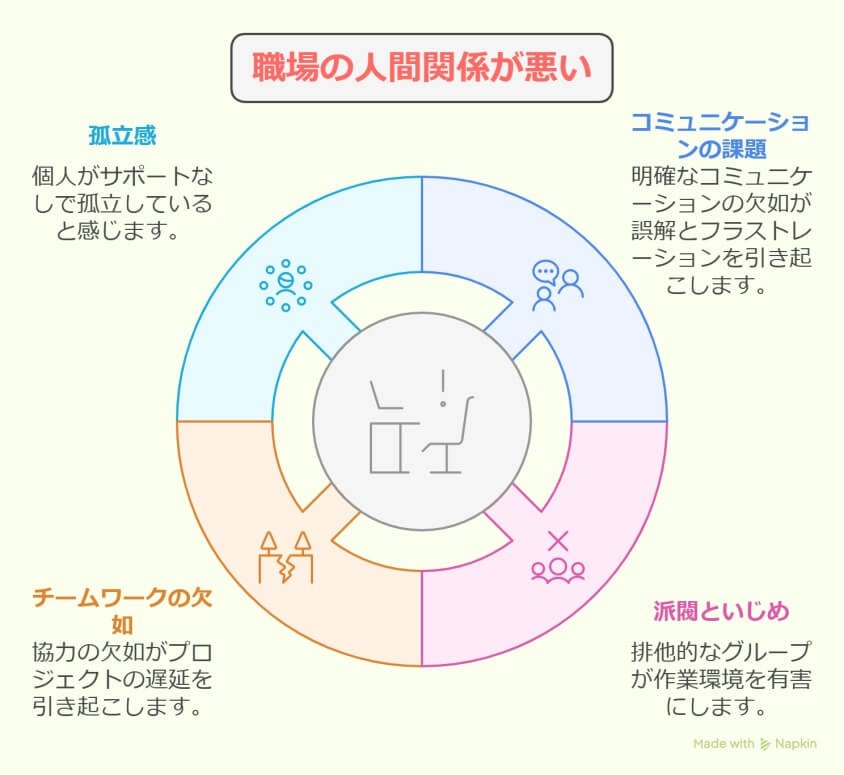

職場の人間関係が悪い

職場の人間関係が悪いと、仕事のストレスが増え、働き続けることが苦痛になります。

良好な人間関係は、仕事のパフォーマンスやモチベーションにも大きく影響します。

- 上司や同僚とコミュニケーションが取りにくい

- 職場に派閥やいじめがある

- チームワークがなく、仕事が進まない

- 誰も助けてくれず孤立している

例えば、職場で挨拶をしても返ってこない、相談しても冷たくあしらわれるなどの状況は、人間関係が悪い証拠です。

また、特定のグループが権力を持ち、他の社員を排除するような環境では、健全な職場とは言えません。

職場の人間関係が改善される見込みがないなら、環境を変えることを考えるべきです。

人間関係が悪い職場では、精神的な負担が大きくなります。安心して働ける環境を探しましょう。

仕事の辞めどきがわかる会社の状況に関するサイン

会社の経営状況や職場環境の変化も、辞めどきを判断する重要なポイントです。

業績の悪化や優秀な社員の退職が続く場合、将来の不安が増すため、転職を検討するタイミングかもしれません。

会社の状況が悪化していると、将来に不安を感じやすくなります。早めに対策を考えましょう。

- 会社の業績が悪化して、将来に不安を感じる

- 優秀な社員が次々と退職する

- 会社の倫理観が損なわれている

会社の将来性が見えないと、長く働き続けることが不安になります。

職場の変化を見極め、転職すべきかを考えることが重要です。

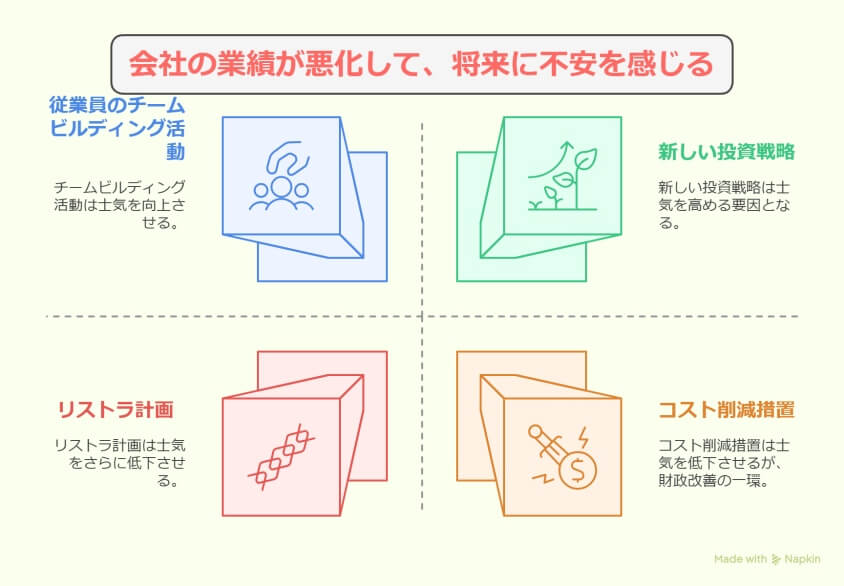

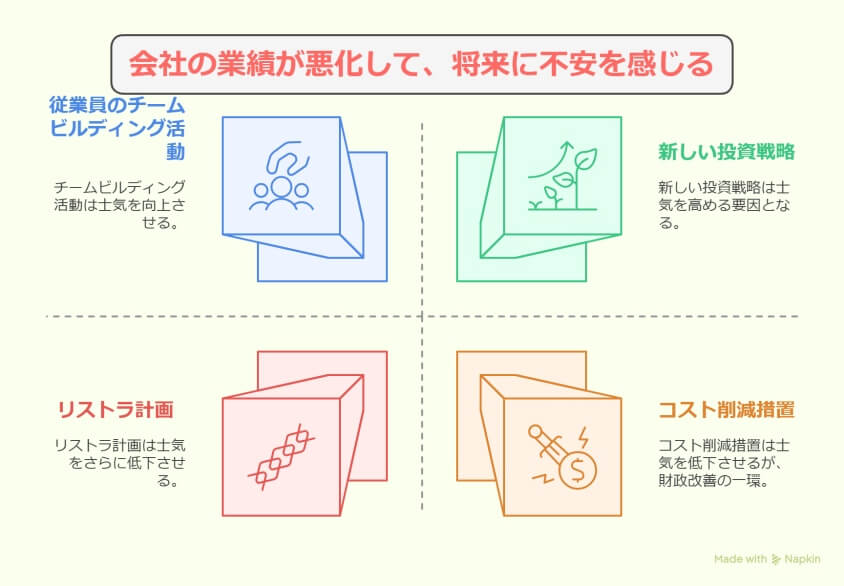

会社の業績が悪化して、将来に不安を感じる

会社の業績が悪化していると、給与の減少やリストラのリスクが高まります。

経営が不安定な会社に長く勤めることは、将来のキャリアにも悪影響を及ぼす可能性があります。

- 売上や利益が減少し続けている

- ボーナスや給与がカットされた

- リストラや人員整理の話が出ている

- 新しい事業や投資が行われていない

例えば、数年連続で赤字が続き、社員の給与が減少している場合、今後の経営がさらに厳しくなる可能性があります。

また、新規採用や投資がストップしている企業は、成長の見込みがなく、衰退するリスクが高いです。

将来の不安を感じるなら、安定した環境へ転職することも選択肢に入れるべきです。

会社の業績が悪化しているなら、早めに転職を考えましょう。リストラ後では遅いかもしれません。

優秀な社員が次々と退職する

会社の将来性が危ういと感じたとき、優秀な社員ほど早く見切りをつけて転職する傾向があります。

特に、管理職やエース社員が次々と辞めている場合、その会社に長く留まるメリットが少ない可能性があります。

- 信頼していた上司や先輩が辞めた

- 優秀な人材ほど早く転職している

- 辞めた社員のポジションが埋まらない

- 退職者が増えて職場の士気が下がっている

例えば、同じ部署のエース社員が次々と辞めている場合、その職場には何かしらの問題がある可能性が高いです。

また、退職者が増えても新しい人材が入らない場合、会社の経営方針や魅力に問題があるかもしれません。

優秀な人ほど早く動くため、自分も転職の準備を進めることが大切です。

優秀な社員が辞める職場は、環境が悪化しているサインです。転職のタイミングを見極めましょう。

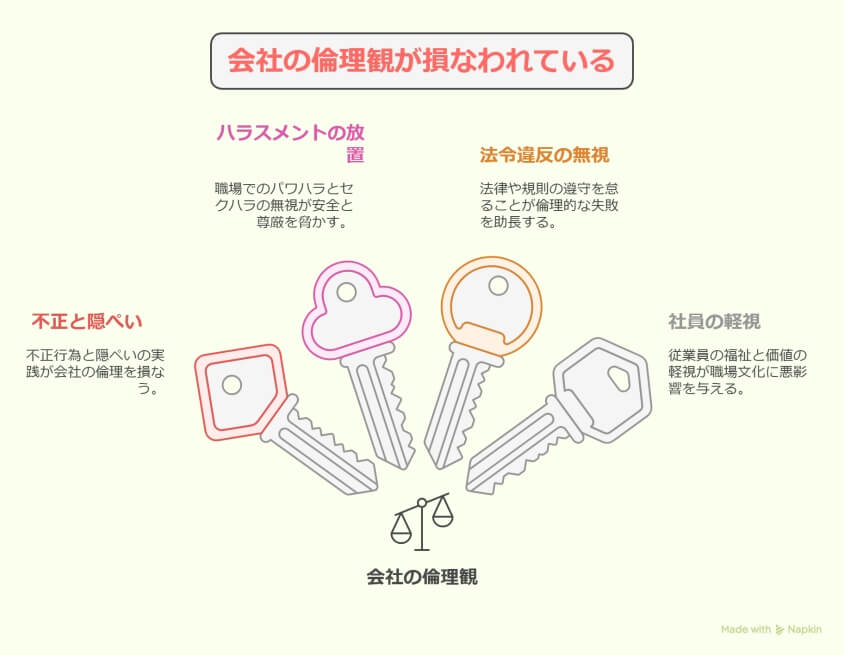

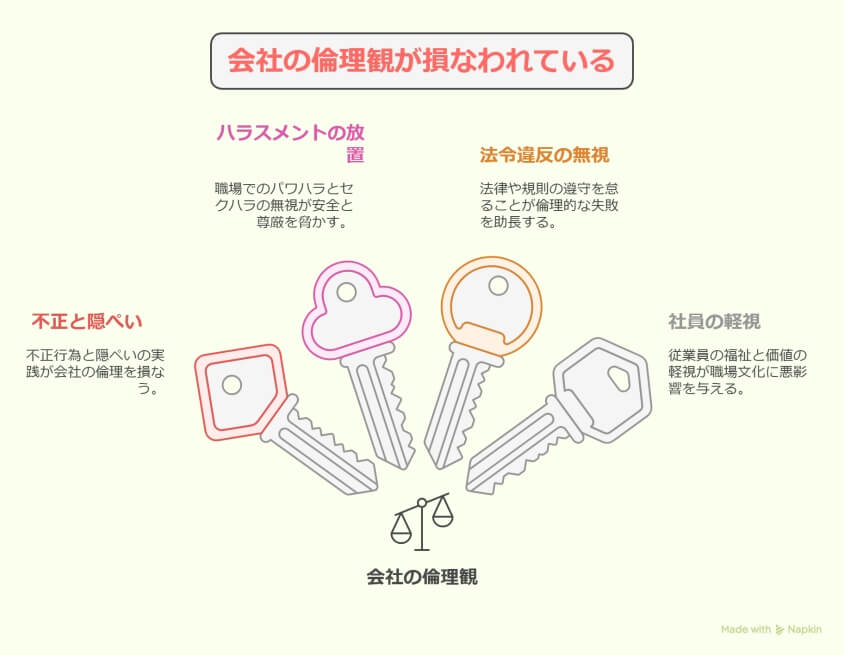

会社の倫理観が損なわれている

企業の倫理観が低下すると、法令違反やコンプライアンス違反が発生し、社員の信頼も失われます。

不正行為が横行している会社にいると、知らないうちに巻き込まれるリスクもあるため、注意が必要です。

- 社内で不正や隠ぺいが行われている

- パワハラやセクハラが放置されている

- 法令違反があっても改善されない

- 社員の扱いが軽視されている

例えば、上司が経費を私的に流用していたり、会社が法律違反をしているのに見て見ぬふりをする環境は危険です。

また、ハラスメントや差別的な行為が社内で日常的に行われている場合、その会社は倫理的に問題があります。

倫理観の欠如した企業にいると、信用を失い、転職時にも不利になる可能性があるため、早めに行動することが重要です。

倫理観が欠けた会社にいると、自分のキャリアにも悪影響が出ます。信頼できる職場を探しましょう。

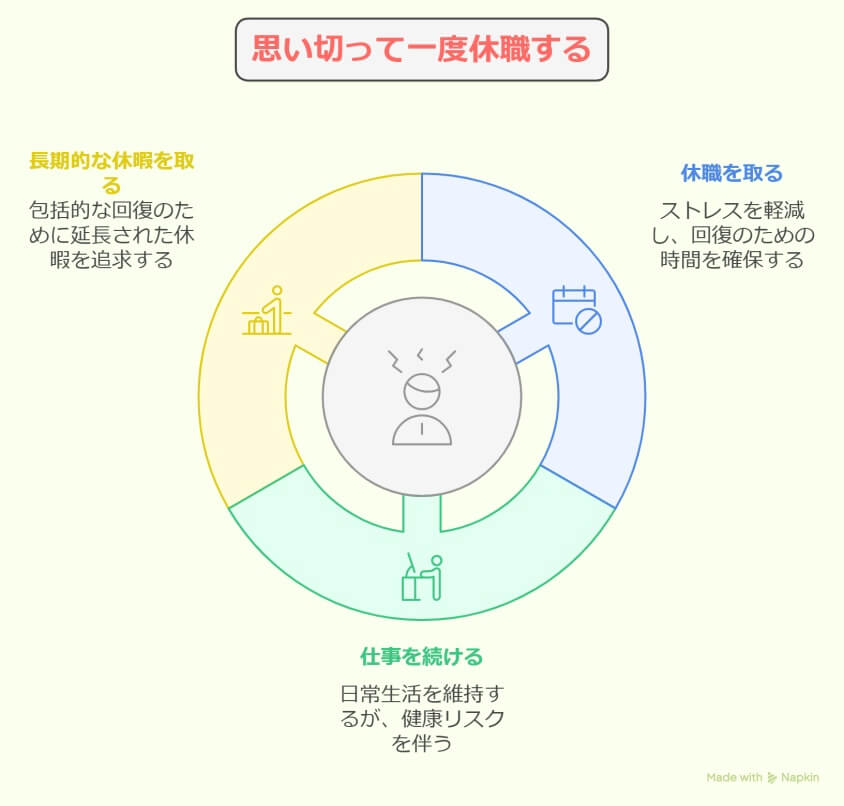

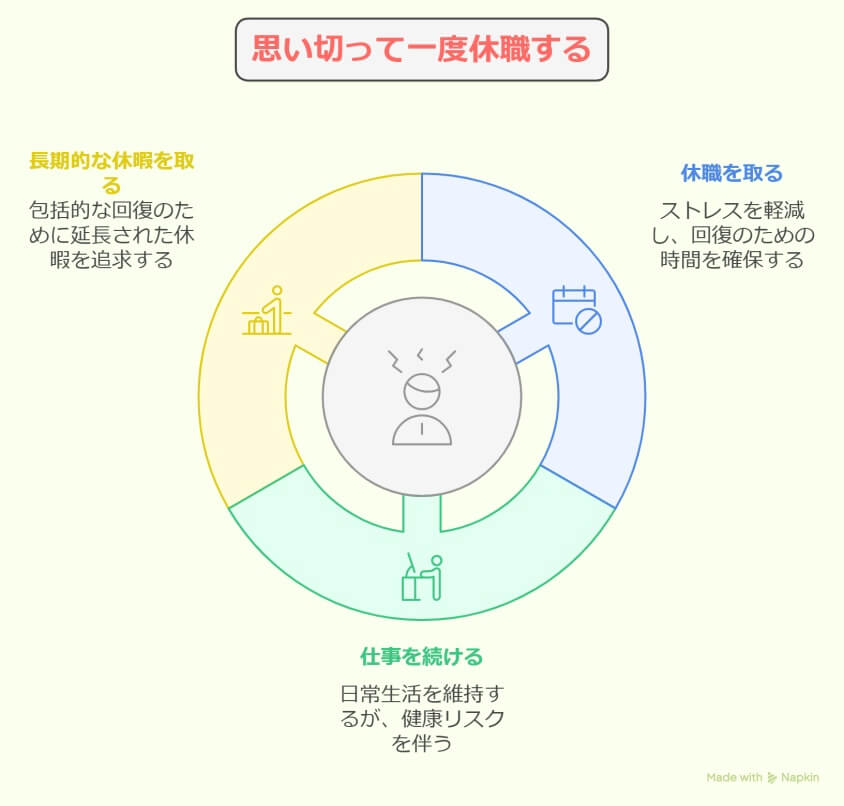

仕事の辞めどきがわかったときの休職や相談

仕事を辞めたいと感じたとき、いきなり退職するのではなく、まずは休職や相談を検討することも重要です。

適切なサポートを受けることで、状況が改善する場合もあるため、一度立ち止まって考えてみましょう。

退職を決める前に、休職や周囲の人への相談も選択肢に入れましょう。

- 思い切って一度休職する

- 信頼できる同僚や上司・家族に相談する

辞めるかどうか迷っている場合、休職することで気持ちを整理し、最適な選択を見つけられることがあります。

また、家族や信頼できる人に相談することで、客観的なアドバイスをもらうことも大切です。

思い切って一度休職する

仕事のストレスや体調不良が続く場合、思い切って休職することで、心身を回復させることができます。

無理に働き続けるよりも、一度休んで自分の状態を見つめ直すことが、より良い選択につながることもあります。

- 仕事のストレスで体調が悪化している

- 医師から休職を勧められた

- 働く気力がなく、毎日がつらい

- 少し休めば回復できそうな気がする

例えば、朝起きるのが辛く、仕事のことを考えるだけで気分が沈む場合、無理をせずに休職を検討するのも一つの方法です。

また、医師から「しばらく休んだ方がいい」と言われた場合は、自分では気づかないうちに心身が限界に達している可能性があります。

休職することで、冷静に自分の状況を整理し、今後の働き方を見直すことができます。

一度休むことで、仕事を続けるか辞めるか、冷静に判断できるようになります。無理せず休みましょう。

信頼できる同僚や上司・家族に相談する

仕事を辞めるか迷ったときは、一人で悩まず、信頼できる人に相談することが大切です。

客観的な意見をもらうことで、自分では気づかなかった視点を得ることができ、最適な判断につながることもあります。

- 同僚に話すことで共感やアドバイスをもらえる

- 上司に相談すれば職場環境が改善する可能性がある

- 家族に話すことで精神的に安心できる

- 第三者の意見を聞くことで冷静に判断できる

例えば、同じ職場の同僚に相談すると、「実は自分も同じことを感じていた」と共感してもらえることがあります。

また、上司に話すことで、業務の負担を減らしたり、部署異動などの対応をしてもらえる可能性もあります。

家族に相談することで、自分では気づかなかった心身の疲れを指摘され、適切な判断がしやすくなることもあります。

一人で抱え込まず、信頼できる人に相談しましょう。違う視点からのアドバイスが役立つこともあります。

仕事の辞めどきがわかったときの転職活動

仕事を辞めると決めたら、次の職場を見つけるための転職活動を計画的に進めることが大切です。

特に、在職中に転職活動を始めることで、収入が途切れることなく、より良い条件の職場を探せます。

転職を成功させるために、在職中からしっかり準備を進めましょう。

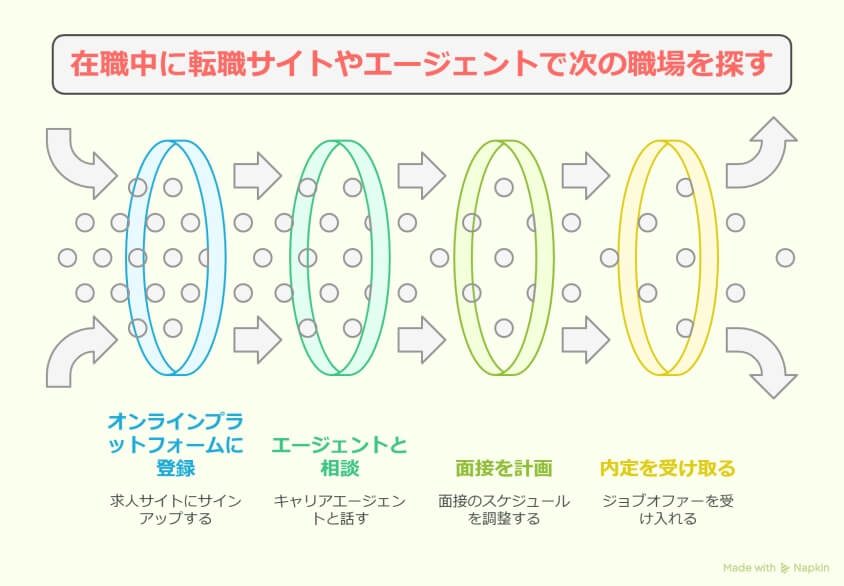

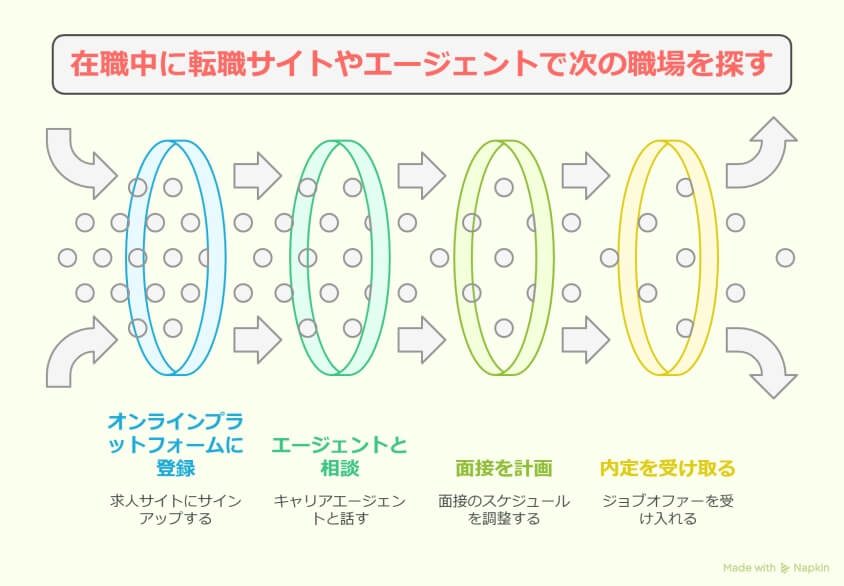

- 在職中に転職サイトやエージェントで次の職場を探す

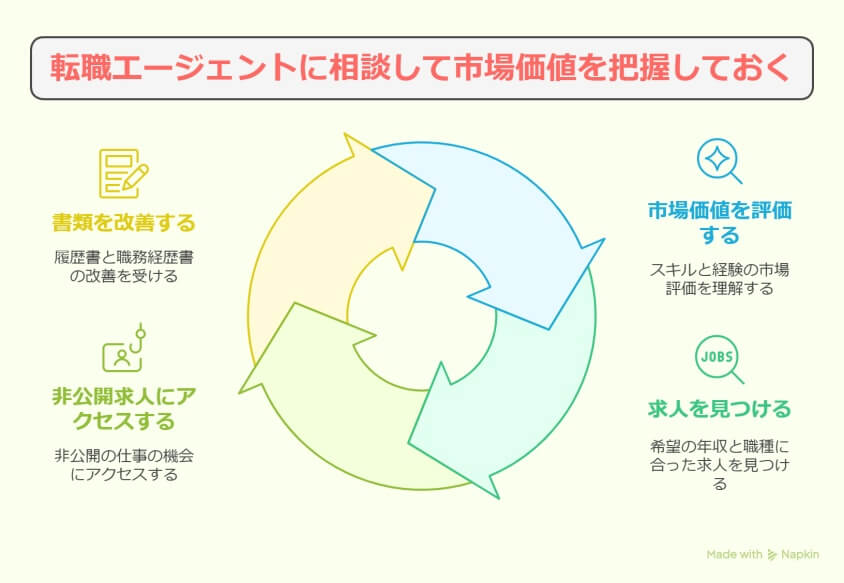

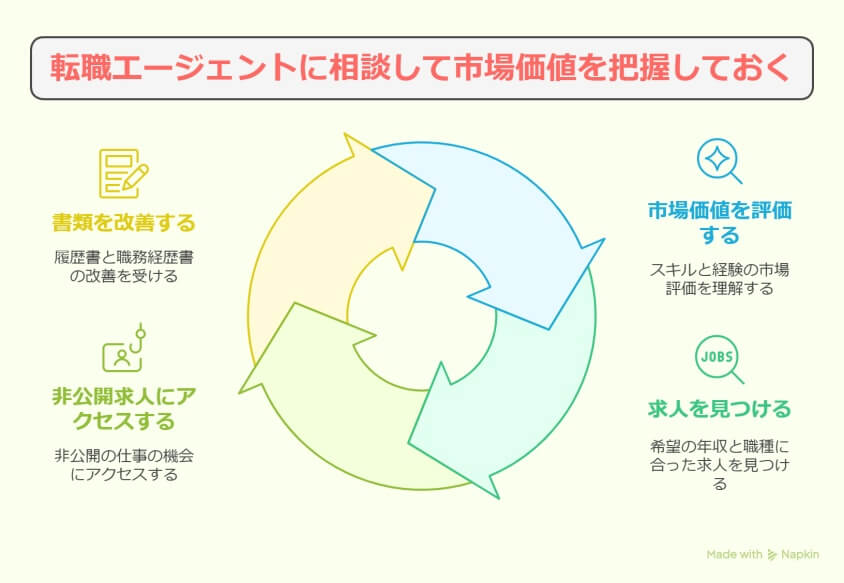

- 転職エージェントに相談して市場価値を把握しておく

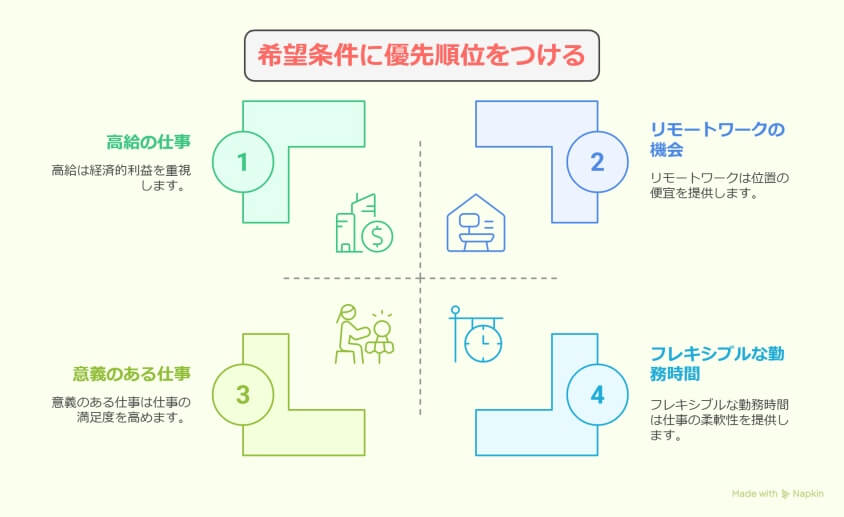

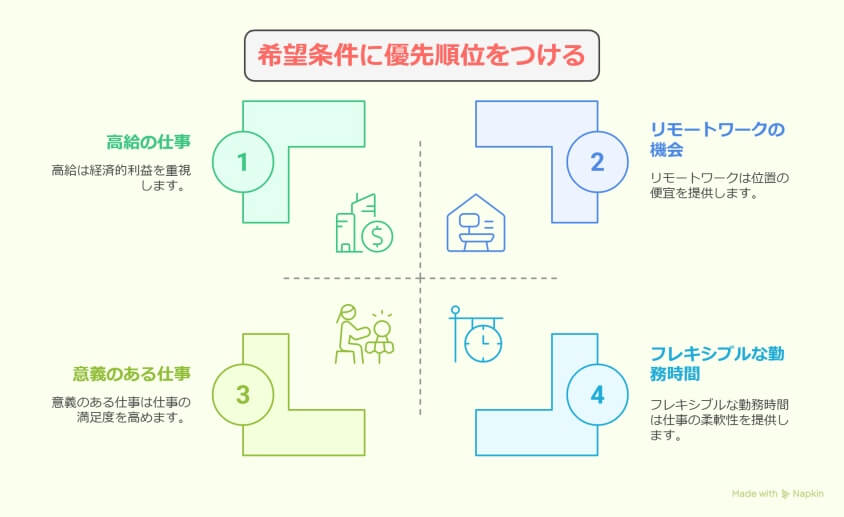

- 希望条件に優先順位をつける

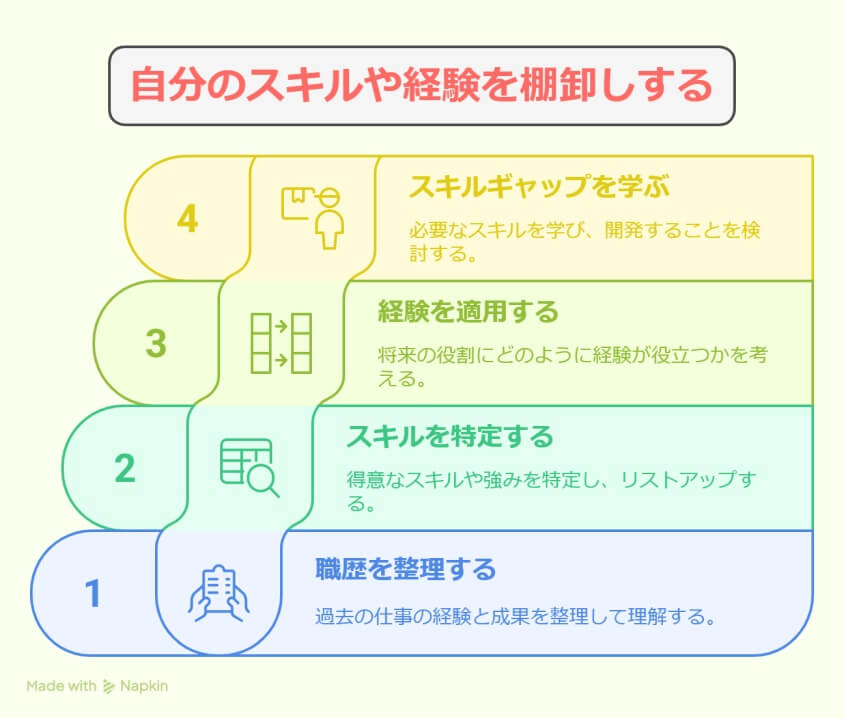

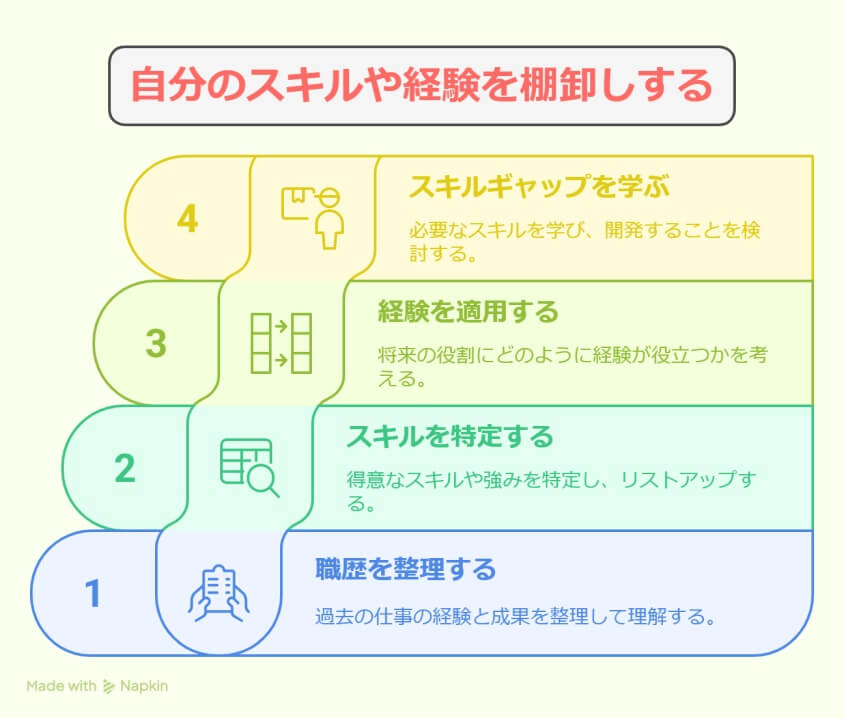

- 自分のスキルや経験を棚卸しする

準備をしっかり進めることで、焦らずに自分に合った転職先を見つけることができます。

まずは、どんな職場で働きたいのか、希望条件を整理することから始めましょう。

在職中に転職サイトやエージェントで次の職場を探す

仕事を辞める前に転職サイトやエージェントを活用して、次の職場を探しておくと安心です。

在職中に転職活動を進めることで、収入が途切れる心配がなく、より良い条件の求人をじっくり選べます。

- 転職サイトに登録して求人をチェックする

- 転職エージェントに相談し、非公開求人を紹介してもらう

- 面接のスケジュールを調整しやすいよう計画を立てる

- 在職中に内定をもらい、スムーズに転職できるよう準備する

例えば、転職エージェントを活用すると、自分の希望に合った求人を紹介してもらえるため、効率的に転職活動を進められます。

また、事前に面接のスケジュールを調整し、無理のない範囲で転職活動を行うことで、仕事と両立しながら転職先を決めることができます。

在職中に転職活動を進めておくことで、無収入期間を作らず、スムーズに新しい職場へ移ることができます。

在職中に転職活動を進めることで、収入の不安なく、より良い職場を選ぶことができます。

転職エージェントに相談して市場価値を把握しておく

転職エージェントに相談すると、自分の市場価値を客観的に把握でき、より良い条件の仕事を見つけやすくなります。

また、エージェントは履歴書の添削や面接対策もサポートしてくれるため、転職活動をスムーズに進めることができます。

- 自分のスキルや経験が市場でどの程度評価されるか知る

- 希望の年収や職種に合った求人を紹介してもらう

- 非公開求人の情報を得られる

- 履歴書や職務経歴書の書き方をアドバイスしてもらう

例えば、エージェントに相談した結果、自分のスキルが市場で高く評価されるとわかれば、より良い条件で転職できる可能性があります。

また、非公開求人は一般の転職サイトには掲載されていないため、エージェントを利用することでより多くの選択肢を得られます。

事前に市場価値を把握することで、転職活動を有利に進めることができます。

転職エージェントを活用すれば、自分の市場価値を知り、より良い職場を見つけやすくなります。

希望条件に優先順位をつける

転職を成功させるためには、希望条件に優先順位をつけ、自分にとって本当に重要なポイントを明確にすることが大切です。

条件を整理することで、理想の職場を見つけやすくなり、転職後のミスマッチも防げます。

- 年収や福利厚生を重視するか

- ワークライフバランスを優先するか

- 仕事内容や職場環境を重視するか

- 勤務地やリモートワークの可否を考える

例えば、「年収を優先したい」「残業が少ない職場がいい」など、自分の希望を具体的に決めておくと、求人を選ぶ基準が明確になります。

また、すべての条件を満たす求人は少ないため、絶対に譲れない条件と妥協できる条件を整理しておくことが重要です。

希望条件を明確にすると、転職活動がスムーズに進み、自分に合った職場を見つけやすくなります。

希望条件に優先順位をつけることで、自分に合った職場を選びやすくなります。

自分のスキルや経験を棚卸しする

転職を成功させるためには、これまでのスキルや経験を整理し、自分の強みを明確にすることが大切です。

スキルの棚卸しをすることで、応募できる職種の幅が広がり、より良い転職先を見つけやすくなります。

- これまでの職歴や実績を整理する

- 得意なスキルや強みをリストアップする

- 転職先で活かせる経験を考える

- 不足しているスキルがあれば学習を検討する

例えば、これまでの仕事でどんな成果を出したのかを振り返り、それをどのように次の職場で活かせるかを考えることが重要です。

また、転職先で求められるスキルと自分のスキルを比較し、足りない部分があれば、事前に勉強しておくと有利になります。

自分のスキルや経験を整理することで、転職活動がスムーズに進み、より良い条件の仕事に就くことができます。

スキルや経験の棚卸しをすると、自分の強みが明確になり、転職活動が有利になります。

仕事の辞めどきがわかったときの会社への交渉

仕事を辞める前に、会社に待遇改善を求める交渉をすることで、環境が改善される可能性もあります。

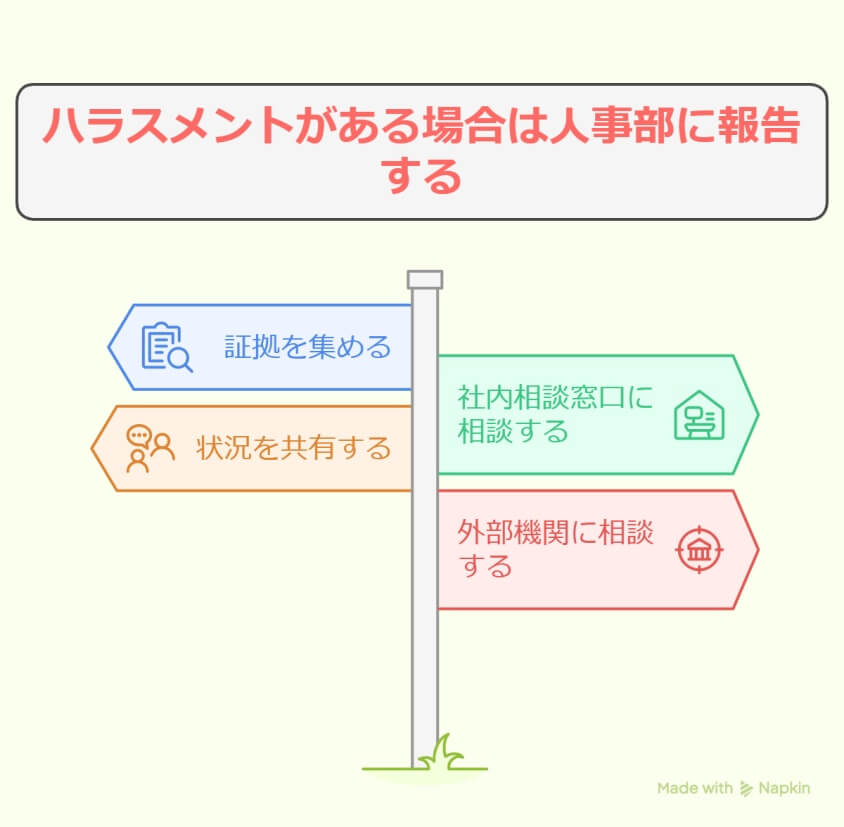

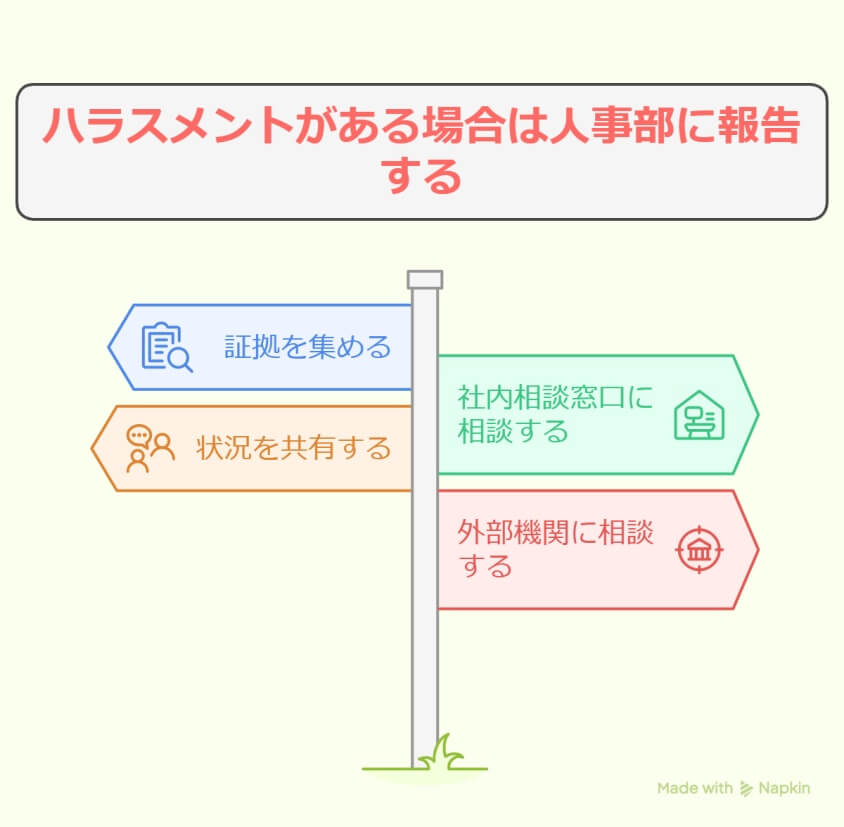

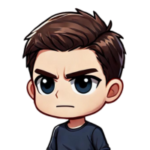

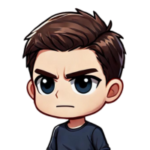

また、ハラスメントが原因で退職を考えている場合は、人事部などに相談し、適切な対応を求めることが重要です。

辞める前に交渉することで、働きやすい環境が手に入る可能性もあります。

- 会社に待遇改善してもらえないか交渉する

- ハラスメントがある場合は人事部に報告する

状況によっては、交渉によって退職せずに済むケースもあるため、慎重に判断しましょう。

ただし、会社が改善に動かない場合は、無理せず転職を視野に入れることも大切です。

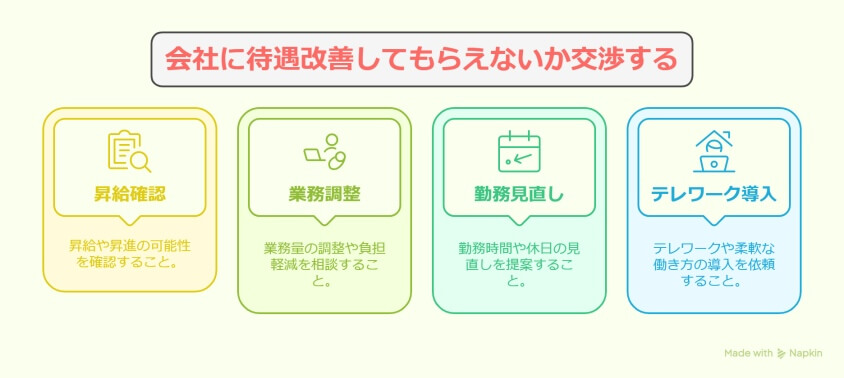

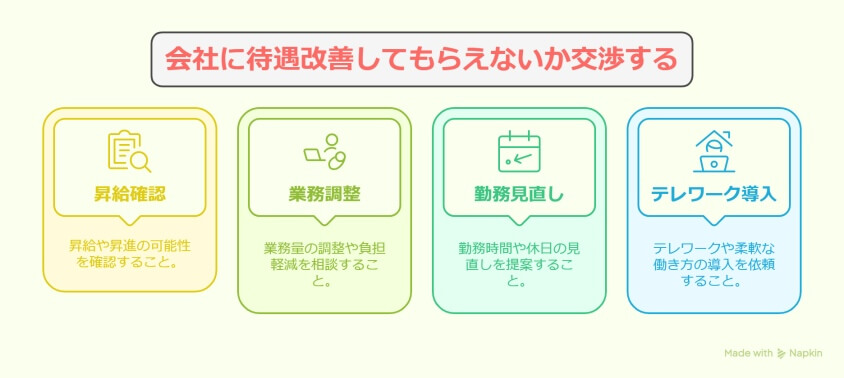

会社に待遇改善してもらえないか交渉する

給与や労働環境に不満がある場合、まずは会社に待遇改善を求める交渉をしてみるのも一つの方法です。

交渉次第では、昇給や労働環境の改善が実現し、退職せずに働き続けられる可能性もあります。

- 昇給や昇進の可能性があるか確認する

- 業務量の調整や負担軽減を相談する

- 勤務時間や休日の見直しを提案する

- テレワークや柔軟な働き方の導入を依頼する

例えば、上司に直接相談し、これまでの実績を具体的に伝えることで、昇給や昇進のチャンスを得られることがあります。

また、業務負担が大きい場合、チーム内での業務分担を見直してもらうことで、仕事の負担が軽減されることもあります。

交渉の結果、待遇が改善されれば、無理に転職をする必要がなくなるかもしれません。

待遇改善の交渉をしてみることで、職場環境が良くなる可能性もあります。

ハラスメントがある場合は人事部に報告する

職場でパワハラやセクハラなどのハラスメントを受けている場合、まずは人事部や相談窓口に報告することが重要です。

適切な対応が取られることで、職場環境が改善し、退職せずに働き続けられる可能性もあります。

- パワハラやセクハラの証拠を集める

- 社内のハラスメント相談窓口に相談する

- 第三者(同僚や上司)に状況を共有する

- 会社が対応しない場合は外部機関に相談する

例えば、上司からの暴言や不適切な発言を録音したり、メールのスクリーンショットを保存しておくことで、客観的な証拠を残せます。

また、会社がハラスメントに適切に対応しない場合、労働局や弁護士に相談することで、解決の道が開けることもあります。

ハラスメントを我慢する必要はないため、安心して働ける環境を求めて行動しましょう。

ハラスメントを放置せず、会社や外部機関に相談して適切な対応を求めましょう。

仕事の辞めどきがわかったときに退職する手順

仕事を辞めると決めたら、スムーズに退職できるように適切な手順を踏むことが大切です。

計画的に準備を進めることで、トラブルなく退職し、次のキャリアに進むことができます。

退職を円滑に進めるために、正しい手順で準備をしましょう。

- 退職理由を明確にする

- 就業規則を確認しておく

- 上司に退職の意思を伝える

- 退職届を提出する

- 業務の引き継ぎを行う

- 退職日までの計画を立てる

- 退職後の手続きを確認する

退職を決めたら、まずは会社の規則を確認し、円満に辞めるための準備を整えましょう。

次に、上司に退職の意思を伝え、必要な手続きを進めていきます。

退職理由を明確にする

退職をスムーズに進めるためには、事前に退職理由を明確にしておくことが大切です。

会社に伝える際は、できるだけ円満に辞められるよう、前向きな理由を考えておくと良いでしょう。

- キャリアアップやスキル向上のため

- ライフスタイルの変化(引っ越し・家庭の事情など)

- 健康上の理由やワークライフバランスの見直し

- 会社の方針や業務内容と合わなくなった

例えば、「今後は○○の分野でキャリアアップを目指したい」「家庭の事情で転居するため」など、前向きな理由を伝えると角が立ちません。

一方で、「人間関係が悪い」「給料が低い」などネガティブな理由は、伝え方を工夫することが重要です。

退職理由をしっかり整理しておくことで、上司や同僚とも円満に退職でき、今後のキャリアにも良い影響を与えます。

退職理由は前向きに伝えることで、円満退職しやすくなります。

就業規則を確認しておく

退職を決めたら、会社の就業規則を確認し、退職に関するルールを把握しておくことが重要です。

特に、退職の申し出期限や手続きの流れを知っておくことで、スムーズに進めることができます。

- 退職の申し出は何日前までに必要か

- 有給休暇の消化が可能か

- 退職金やボーナスの支給条件を確認する

- 競業避止義務(同業他社への転職制限)があるか

例えば、会社によっては「退職の1カ月前までに申し出ること」などのルールがあり、これを守らないとトラブルになる可能性があります。

また、退職前に有給休暇を消化できるかどうかも、事前に確認しておくとスムーズに調整できます。

会社のルールを確認した上で、計画的に退職手続きを進めることが大切です。

就業規則を確認することで、トラブルを避け、スムーズに退職できます。

上司に退職の意思を伝える

退職を決めたら、まずは直属の上司に対して退職の意思を伝えることが必要です。

伝え方によっては円満退職が難しくなることもあるため、冷静に丁寧な対応を心がけましょう。

- まずは上司に直接報告する(メールではなく対面が望ましい)

- 退職の理由は前向きに伝える

- 退職希望日を明確に伝える

- 引き継ぎ計画を考えていることを伝える

例えば、「今後のキャリアアップのため、新しい環境で挑戦したい」といった前向きな理由を伝えると、スムーズに受け入れられやすくなります。

また、突然の退職ではなく、引き継ぎの準備をしていることを伝えると、円満に退職しやすくなります。

上司との話し合いを丁寧に進めることで、トラブルなく退職手続きを進めることができます。

退職の意思は、上司に対して冷静かつ前向きに伝えましょう。

退職届を提出する

上司に退職の意思を伝えた後は、正式な手続きとして退職届を提出します。

会社のルールに従い、適切なタイミングで提出することで、スムーズに退職手続きを進めることができます。

- 退職届と退職願の違いを確認する

- 会社のフォーマットがあるか確認する

- 提出期限を守る(就業規則に従う)

- 直属の上司に手渡しで提出する

例えば、退職届は「退職を確定させる書類」、退職願は「退職をお願いする書類」といった違いがあるため、会社のルールに従って提出することが大切です。

また、企業によっては指定のフォーマットがある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

退職届を適切に提出することで、正式に退職手続きが進みます。

退職届は、会社のルールに従い、上司に直接提出しましょう。

業務の引き継ぎを行う

スムーズに退職するためには、後任者への業務引き継ぎをしっかり行うことが重要です。

引き継ぎを丁寧に行うことで、会社に迷惑をかけることなく円満退職ができます。

- 業務内容をリスト化し、引き継ぎ資料を作成する

- 後任者が決まっている場合は、直接指導する

- 未完了の仕事があれば、明確に伝える

- 引き継ぎ完了後、上司に報告する

例えば、業務のマニュアルを作成しておくと、後任者がスムーズに仕事を引き継げるため、職場に負担をかけずに退職できます。

また、引き継ぎの進捗を上司に報告することで、会社側も安心して退職を進めることができます。

引き継ぎを適切に行うことで、円満に退職しやすくなります。

業務の引き継ぎをしっかり行い、気持ちよく退職しましょう。

退職日までの計画を立てる

円満に退職するためには、退職日までのスケジュールを計画的に進めることが大切です。

計画を立てておくことで、引き継ぎや最終業務をスムーズに終わらせ、トラブルなく退職できます。

- 退職日までに完了すべき業務をリスト化する

- 引き継ぎの進捗を定期的に確認する

- 私物の整理や会社への返却物を準備する

- 最終出勤日に関する手続きを確認する

例えば、業務の進捗をリスト化し、優先順位をつけることで、余裕を持って引き継ぎを終えられます。

また、会社の備品や制服、社員証などの返却が必要な場合は、事前にリストを作成しておくとスムーズです。

計画的に準備を進めることで、退職日に慌てることなく、安心して新しいステップへ進めます。

退職日までのスケジュールを整理し、円滑に退職できるよう準備しましょう。

退職後の手続きを確認する

退職後は、健康保険や年金、失業保険などの手続きを速やかに行うことが必要です。

手続きを忘れると、社会保険料の未納や失業給付の受け取り遅れなどの問題が発生する可能性があるため、注意しましょう。

- 失業保険の手続きを行う

- 健康保険の切り替えをする

- 年金の種別変更をする

- 退職金が支給されるか確認する

例えば、会社の健康保険から国民健康保険に切り替える場合、退職後14日以内に手続きをしないと保険が未加入の状態になってしまいます。

また、ハローワークで失業保険の申請を行うと、一定の条件を満たせば失業手当を受け取ることができます。

退職後の手続きを事前に確認し、スムーズに進められるよう準備しておきましょう。

退職後の手続きを忘れずに行い、スムーズに次のステップへ進みましょう。

失業保険の手続き

退職後、再就職までの生活費を確保するために、失業保険(雇用保険)の手続きを行いましょう。

失業保険を受給するためには、ハローワークでの申請が必要となるため、早めに準備を進めることが大切です。

- 退職後、ハローワークで求職申請を行う

- 雇用保険被保険者離職票を提出する

- 必要書類を準備(身分証・通帳・証明写真など)

- 7日間の待機期間後、失業手当の受給が開始される

例えば、会社からもらう「離職票」は失業保険の申請に必要なため、退職後すぐに会社へ発行を依頼しましょう。

また、自己都合退職の場合、失業手当の受給開始までに約2〜3カ月かかるため、その間の生活費も考慮しておくことが大切です。

失業保険の手続きを早めに進めることで、スムーズに支給を受けられます。

失業保険を受給するために、ハローワークでの手続きを早めに行いましょう。

社会保険や年金の手続き

退職後は、健康保険や年金の切り替え手続きを速やかに行う必要があります。

これらの手続きを怠ると、医療費の負担が増えたり、将来の年金受給額に影響が出る可能性があります。

- 健康保険の選択(国民健康保険 or 任意継続)

- 退職後14日以内に市区町村で国民健康保険の手続きをする

- 厚生年金から国民年金への切り替えを行う

- 扶養に入る場合は、配偶者の勤務先で手続きをする

例えば、退職後も会社の健康保険を継続したい場合、「健康保険の任意継続制度」を利用できますが、退職後20日以内に申請する必要があります。

また、年金については、厚生年金から国民年金へ切り替える必要があり、手続きを忘れると未納期間が発生するため注意が必要です。

早めに手続きを進めることで、社会保険や年金の未加入期間を作らず、安心して生活できます。

健康保険や年金の手続きは忘れずに行い、退職後も安心できる環境を整えましょう。

仕事の辞めどきによくある質問

仕事を辞める際には、失業保険や退職金、有給休暇の扱いなど、さまざまな疑問が生じることがあります。

よくある質問を確認し、スムーズに退職手続きを進めましょう。

退職に関する疑問を事前に解決して、不安なく次のステップへ進みましょう。

- 退職後の失業保険が受け取れる時期は?

- 退職金はもらえるの?

- 有給の残りはどうなるの?

- 退職届と退職願の違いは?

- 退職届や退職願はいつ出したらいい?

- 業務の引き継ぎができない場合はどうなる?

- 退職代行を使ったら会社に行く必要はなくなる?

退職に関する疑問を事前に解決することで、安心して次のステップへ進むことができます。

次に、それぞれの質問について詳しく解説していきます。

退職後の失業保険が受け取れる時期は?

失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後すぐに受け取れるわけではなく、一定の待機期間や給付制限期間があります。

自己都合退職か会社都合退職かによって、失業手当が支給されるまでの期間が異なります。

- 自己都合退職の場合:申請後、約2〜3カ月で支給開始

- 会社都合退職の場合:申請後、約1カ月で支給開始

- 共通:退職後7日間の待機期間が必要

- 支給を受けるには、ハローワークでの求職活動が必要

例えば、自己都合退職の場合、ハローワークで申請後7日間の待機期間があり、その後2カ月〜3カ月の給付制限期間を経て、初回の失業手当が支給されます。

一方、会社都合退職(リストラや倒産など)の場合は、待機期間7日間の後、約1カ月で失業手当を受け取ることができます。

失業保険を早く受け取るためには、退職後すぐにハローワークで手続きを行うことが重要です。

失業保険の支給には時間がかかるため、早めにハローワークで申請しましょう。

退職金はもらえるの?

退職金がもらえるかどうかは、会社の規定や勤続年数によって異なります。

退職前に就業規則を確認し、退職金の支給条件を確認しておくことが大切です。

- 退職金の有無は会社の規定による

- 勤続年数が短いと支給対象外になることがある

- 自己都合退職の場合、減額や支給なしのケースもある

- 会社都合退職(リストラ・倒産など)の場合、満額支給されやすい

例えば、退職金制度がある会社でも、勤続3年以上で支給対象になるケースが多く、短期間で辞めると受け取れないことがあります。

また、自己都合退職の場合、満額支給されず減額されることが一般的ですが、会社都合退職の場合は全額支給されるケースが多いです。

退職金があるかどうかは、事前に会社の就業規則や人事部に確認しておきましょう。

退職金が支給されるかどうか、会社の規定を事前に確認しましょう。

有給の残りはどうなるの?

退職時に残っている有給休暇は、基本的に消化することができます。

ただし、会社の方針や業務の状況によっては、買い取り制度がある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

- 有給休暇は原則として全て消化可能

- 退職前に計画的に取得するのが望ましい

- 会社によっては有給の買い取りができることもある

- 業務の引き継ぎを考慮しながら取得する

例えば、退職の1カ月前から有給休暇を計画的に消化することで、最終出勤日を早めることができます。

また、会社によっては有給の買い取り制度を導入している場合もあるため、就業規則を確認し、会社と交渉するのも一つの方法です。

有給休暇の扱いについては、退職の申し出と同時に上司や人事部に相談しておくとスムーズに調整できます。

退職時の有給休暇は原則として消化可能です。事前に計画的に取得しましょう。

退職届と退職願の違いは?

退職届と退職願は似ていますが、意味や使い方が異なります。

会社のルールによってどちらを提出すべきかが決まっている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

- 退職願:退職の意志を会社に「お願い」する書類

- 退職届:退職を会社に「通知」する正式な書類

- 退職願は撤回できるが、退職届は撤回できない

- 会社のルールに従い、どちらを提出するか確認する

例えば、退職願は「会社が承認してはじめて退職が確定する」書類であるため、状況によっては撤回することも可能です。

一方、退職届は「退職の意思を正式に通知する」ための書類で、提出すると基本的には撤回できません。

会社によっては退職届のみを求められるケースもあるため、提出前に就業規則を確認しましょう。

退職願と退職届は異なる書類です。会社のルールを確認して適切に提出しましょう。

退職届や退職願はいつ出したらいい?

退職届や退職願を提出するタイミングは、会社の就業規則によって異なります。

一般的には、退職希望日の1カ月前までに提出するのが基本ですが、管理職や重要なポジションにいる場合は、より早めに伝えるのが望ましいです。

- 退職の意思は、まず直属の上司に口頭で伝える

- 就業規則を確認し、必要な期限までに書類を提出する

- 一般的には退職日の1カ月前までに提出する

- 会社の規定で2カ月前や3カ月前の申告が必要な場合もある

例えば、一般的な企業では退職日の1カ月前までに退職届を提出すれば問題ありませんが、引き継ぎが必要な職種では、2〜3カ月前に伝えるのが理想的です。

また、退職願を提出する場合、会社側の承認を待つ必要があるため、早めに申請しておくとスムーズに進められます。

円満退職のためにも、会社のルールを確認し、適切なタイミングで提出しましょう。

退職届の提出タイミングは会社の規定によります。事前に就業規則を確認しましょう。

業務の引き継ぎができない場合はどうなる?

退職時に業務の引き継ぎができない場合、職場に混乱を招く可能性があります。

しかし、やむを得ない理由で引き継ぎが難しい場合は、適切な方法で対応することが大切です。

- 業務内容を文書化し、マニュアルを作成する

- 上司や同僚に業務の進捗を詳細に報告する

- 後任者が決まっていない場合、最終日までにできる範囲で整理する

- 体調不良などで突然退職する場合は、人事や上司に相談する

例えば、転職先の入社日が決まっていて十分な引き継ぎ時間がない場合は、業務のポイントをまとめた資料を作成し、後任者がスムーズに対応できるようにするのが理想的です。

また、病気や家庭の事情で急に退職しなければならない場合は、可能な範囲で情報を整理し、会社側に事情を伝えておくことが重要です。

引き継ぎができなくても、適切な準備をしておくことで、会社に迷惑をかけずに退職できます。

引き継ぎが難しい場合は、業務内容を文書化し、上司や同僚に情報を共有しておきましょう。

退職代行を使ったら会社に行く必要はなくなる?

退職代行を利用すると、基本的に自分で直接会社に行かなくても退職手続きを進めることが可能です。

しかし、退職代行の種類によって対応範囲が異なるため、利用前に確認しておくことが重要です。

- 退職代行を使えば、基本的に出社せずに退職できる

- 弁護士が対応する退職代行なら、有給消化や未払い給与の交渉も可能

- 一般的な退職代行は、会社との交渉はできない

- 退職届の提出や貸与物の返却は自分で行う必要がある

例えば、退職代行サービスの中でも弁護士が運営している場合は、会社との交渉も可能なため、残業代の未払い請求や退職金の交渉を任せることができます。

一方、一般的な退職代行サービスでは、退職の意向を伝えることはできますが、会社との交渉はできないため、未払い給与や有給休暇の消化を確実に進めたい場合は、弁護士対応のサービスを選ぶのが良いでしょう。

また、会社から貸与されているパソコンや制服、社員証などは、自分で郵送する必要があるため、退職代行を利用する場合でも、その点は注意が必要です。

退職代行を使えば会社に行かずに退職できますが、貸与物の返却や手続きの確認は忘れずに行いましょう。

まとめ

- 「辞めどき」は心や体からのサインに気づくことが第一歩

- 給与や評価に納得できないなら転職も選択肢

- モチベーションの低下や成長の停滞も重要なサイン

- 人間関係やハラスメントなど労働環境が悪いなら無理せず休職や転職を

- 会社の将来性が不安な場合は早めの行動が鍵

- まずは信頼できる人に相談、必要なら休職や転職活動も検討

- 退職前には就業規則の確認と丁寧な引き継ぎが大切

- 失業保険や年金・保険など退職後の手続きも忘れずに

- 退職代行を使えば会社に行かずに辞められる選択肢も

「もう限界かも…」と思ったとき、それはあなたの心が助けを求めているサインです。無理をせず、立ち止まって自分の気持ちと向き合ってください。

一歩踏み出すことで、今よりもっと自分らしく働ける場所に出会えるかもしれません。あなたの未来は、あなたの選択で変えられます。

もし今の環境がつらいなら、まずは無料で相談できる転職エージェントに話してみてください。

おすすめは「リクルートエージェント」「doda」「マイナビエージェント」などです。

よくあるQ&A

- 仕事を辞めるタイミングって、どうやって判断すればいい?

-

辞めるタイミングを判断するには、「給与・評価」「モチベーション」「職場環境」「会社の将来性」といった視点から自分の状況を客観的に見つめることが大切です。例えば、頑張っても昇給がない、成長実感が得られない、ハラスメントがあるなどの兆候が複数当てはまる場合は、辞めどきのサインかもしれません。

- 給料が上がらないのは辞める理由になる?

-

はい、十分な理由になります。長年働いても昇給がない、実績が評価されない、同業他社と比べて明らかに低い給与水準などが続く場合、それはキャリアの停滞を意味します。収入に納得できないまま働き続けるのはモチベーションの低下にもつながるため、転職を検討する時期かもしれません。

- モチベーションが上がらないのも、辞めどきのサイン?

-

はい。モチベーションの低下は、やりがいや成長機会が失われているサインです。特に、仕事に対してワクワクしない・毎朝起きるのがつらい・成果に喜びを感じないという状態が続くなら、環境を変えることで新しい刺激を得られる可能性があります。

- 職場の人間関係が悪いのも辞めていい理由?

-

人間関係の悪さは、ストレスの大きな原因になります。派閥・いじめ・孤立などで精神的に辛い状態が続く場合、我慢しすぎる前に環境を変える決断も必要です。良好な人間関係は仕事のパフォーマンスにも大きく影響するため、安心して働ける職場を探すのは正しい選択です。

- 退職する前に、まずやるべきことは?

-

いきなり退職する前に、「休職して心身を休める」「信頼できる人に相談する」「転職活動を始めておく」などのステップを踏むことが重要です。また、会社への待遇交渉や異動の相談で改善する可能性もあるため、まずは冷静に自分の状況を整理しましょう。

- 転職活動はいつから始めるのが良い?

-

できるだけ在職中から転職活動を始めるのが理想です。収入が途切れる不安もなく、じっくり条件を比較できます。転職サイトやエージェントに登録して求人を探したり、自分のスキルを棚卸しすることで、自分に合った職場を見つけやすくなります。

- 会社への不満がある場合、退職前に交渉できる?

-

はい、可能です。昇給・業務改善・異動などについて上司や人事に相談し、改善の余地があるか確認してみましょう。会社側が対応してくれる場合もあります。ただし、改善が見込めない場合は無理せず転職も視野に入れましょう。

- 退職後、失業保険はすぐにもらえるの?

-

自己都合退職の場合、7日間の待機期間のあと、2〜3カ月の給付制限を経て支給開始されます。会社都合退職なら1カ月以内で支給が始まることが多いです。退職後はすぐにハローワークで申請するようにしましょう。

- 退職代行を使えば出社せずに辞められる?

-

はい。退職代行を利用すれば、原則として会社に出社せずに退職できます。弁護士が対応するサービスなら、有給の消化や未払い給与の交渉も可能です。ただし、貸与品の返却など自分で行う必要がある手続きもあるため、確認しておきましょう。